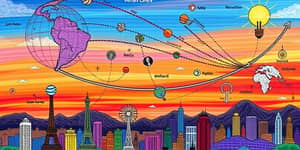

En un mundo marcado por la volatilidad geopolítica y los efectos prolongados de la pandemia, la reducción consciente de la interdependencia económica ha dejado de ser un fenómeno marginal para posicionarse como la nueva norma en el comercio global. Este proceso, conocido como desglobalización, no solo redefine la manera en que se produce y se distribuye, sino que también plantea enormes desafíos y oportunidades para empresas y gobiernos.

La desglobalización se traduce en un viraje deliberado hacia políticas proteccionistas, aranceles y cuotas que buscan, ante todo, la autosuficiencia nacional. Surgida como respuesta a tensiones geopolíticas y reacomodos estratégicos post-pandemia, esta tendencia ha impulsado a las potencias a repensar sus cadenas de suministro, reduciendo su dependencia de mercados lejanos.

En contraste con décadas de apertura comercial, los gobiernos ahora priorizan la seguridad económica y la resiliencia de sus industrias. El resurgimiento de barreras comerciales evidencia el fin de la globalización irrestricta y el comienzo de una etapa en la que la confianza se construye en bloques regionales y alianzas selectivas.

Las estadísticas más recientes muestran la magnitud del cambio:

Estos datos, proporcionados por la ONU, la OCDE y el FMI, subrayan cómo la rigidez de las relaciones comerciales encarece la producción y refuerza la volatilidad de los mercados.

Ante la creciente fragilidad de las importaciones, surge el fenómeno de reshoring y friend-shoring:

Este movimiento no solo implica la relocalización física de plantas, sino también el desarrollo de inversiones masivas para readaptar cadenas productivas, así como la creación de nuevos polos industriales en economías emergentes.

La fragmentación de las redes de suministro acarrea varios efectos no deseados:

Primero, se observa una reducción de eficiencias y aumento de costos al perderse los beneficios de la especialización extrema. Segundo, la incertidumbre se dispara: los inversores posponen decisiones y las empresas revisan sus planes de expansión.

La proyección de una inflación persistente, cercana al 3,2% en Estados Unidos para finales de 2025, es otra señal de que el mundo enfrenta un ciclo de precios altos vinculados a la desglobalización.

No todos los países ni sectores padecen por igual estos cambios. Entre los más afectados destacan:

La polarización geográfica del comercio deriva en bloques cada vez más marcados, con menores flujos entre zonas distantes y mayores concentraciones de producción local.

Más allá de los riesgos, la desglobalización interactúa con fuerzas como la descarbonización y la digitalización. Algunas tendencias emergentes incluyen:

Invertir en estos ámbitos puede facilitar la transición hacia cadenas productivas más sostenibles y adaptables.

Varios gigantes tecnológicos han mostrado cómo convertir la crisis en ventaja competitiva. Intel y Qualcomm, por ejemplo, negocian excepciones regulatorias y crean centros de producción en territorios aliados para proteger el flujo de componentes críticos.

En el sector de commodities, el precio del hierro se multiplicó casi 1.000% entre 1995 y 2024, impulsado por la demanda china, demostrando cómo la concentración y reconversión de mercados pueden generar enormes retornos.

Para las empresas y gobiernos que buscan prosperar en este nuevo entorno, proponemos:

Estas acciones, si bien requieren inversiones previas significativas, permitirán a las organizaciones navegar la desglobalización con mayor confianza y agilidad.

La desglobalización no es simplemente un retroceso histórico, sino la apertura de una nueva etapa en la evolución económica global. Empresas, gobiernos y ciudadanos están llamados a colaborar para construir cadenas productivas más resilientes, equitativas y sostenibles. En este desafío, la innovación, la cooperación regional y la visión estratégica serán los pilares fundamentales para convertir la fragmentación en una oportunidad de crecimiento.

Referencias